今回はアトリさんです。

かわいらしい名前ですが、ときに冷たく、ときに寂しく、ときに白く、ときに黒く、場面場面で行動や容貌が変わる不思議な鳥です。

アトリの名前の由来についても考察していますので、良かったら読んでみて下さい。

アトリについて

アトリ(アトリ科)Fringilla montifringillaは、全長約16cmでスズメ大の小鳥です。

冬鳥として全国の平地から山地に群れで渡来し、林や農耕地に棲みます。

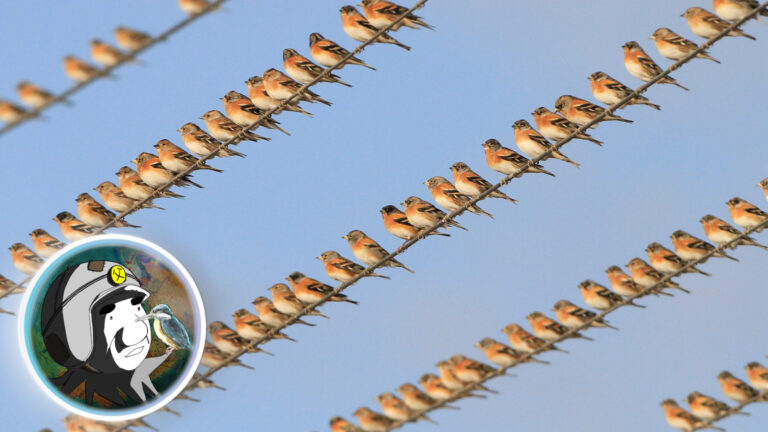

アトリの群れ

アトリは日本に冬鳥として渡来します。

この鳥の特徴は、冬季に大群になることです。他にも冬季に大きな群れを作る鳥はありますが、その中でもアトリがダントツです。

アトリは夏季にシベリアなどユーラシア大陸北部で繁殖します。

そこでは雄が 囀 って広いテリトリー(縄張り)をつくり,他のアトリを排除します。

ところがそんな排他的なアトリですが、越冬地では秋から春の間、大勢が寄り集まって大群を作ります。

その数は数百羽から数千羽になります。時には数十万羽にも達します。

・小松島市芝生町-コピー.jpg)

アトリの名前の由来

・芝生町.jpg)

「あとり」の名前は奈良時代から知られていました(注1)。その語源には諸説があります。

『名前といわれ日本の野鳥図鑑』(注2)によると、「秋に渡来する鳥なのでアキトリと呼び、それが略された」としています。

(注1) 菅原 浩・柿澤亮三 (1993) 『図説日本鳥名由来辞典』(柏書房)

(注2)国松俊英 (1995)『名前といわれ・日本の野鳥図鑑 ①野山の鳥』(偕成社)

チチクラゲの新説!アトリの名前の由来

なぜなら秋に日本に渡来する小鳥の種類は数多くあり、アトリだけを「秋鳥」と呼ぶには無理があると思うからです。

また、『新編大言海』(注3)はアトリの群れる習性から「集(アツ)鳥(トリ)ノ略ナルベシ」としています。

しかし、群をつくる鳥はアトリ以外にもマヒワやカワラヒワ、スズメ、レンジャク類、ヒヨドリ、ムクドリなど数多くあり、とりわけアトリという名前の語源になるほど特徴的な習性ではないように思います。

アトリはアワやヒエ等の種子を好んで食べます。

アワはイネほど水(灌漑)を必要としないため、水の乏しい丘陵地の畑地作物として古代の日本では各地で広く栽培されていました。

秋になると群れで渡来したアトリが、こぼれ落ちたアワの実を拾う光景が各地で印象深く観られたに違いありません。

このことから「粟鳥」と呼ばれるようになり、後に「アトリ」と変化したものと考えられます。

秋田県、岩手県、岡山県などの方言でアトリを「アワトリ」と呼ぶのは、その名残のように思われます。

(注3) 大槻文彦(1982)『新編大言海』(冨山房)

アトリの夏服と冬服

アトリの雄は、夏羽 と 冬羽 で 羽色 が大きく変化します。

春になると、頭部の羽衣が真っ黒になり、冬のアトリとは別種のように見えます。

まとめ

-・徳島城山-1988.5.5-コピー_1_1_1-コピー.jpg)

アトリについてのまとめです。

- 夏季の雄は排他的。越冬地では一転して、巨大な群れをつくる。

- 名前の由来の定説:「秋鳥」「集鳥」から来ている。

- チチクラゲの新説:粟をよく食べるので、「粟鳥」から来ている。

- 雄は夏羽と冬羽で大きく色が変化する。

次回はツグミさんです。

ロゴ.png)