アドラー心理学における目的論は、「人間は未来の目標に向かって行動する存在である」という前提に立っています。

これは一見すると革新的な考え方に見えるかもしれませんが、実はその起源ははるか昔、古代ギリシャの哲学にまでさかのぼることができます。

この章では、目的論がどのように生まれ、時代とともにどのように評価され、そしてアドラーによってどのように再構築されたのかを、歴史的な流れに沿って見ていきます。

古代ギリシャ哲学における目的論:アリストテレスの「テロス」

目的論の源流は、古代ギリシャの哲学者アリストテレスにあります。

アリストテレスは「万物には固有の目的(テロス)がある」と考えました。たとえば、どんぐりは偶然オークの木になるのではなく、「オークの木になること」が最初から内包された目的であり、その目的を実現するために成長していくと捉えたのです。

このような考え方は「生気論」とも関係があります。

生気論とは、生命は外部からの力に左右されるだけでなく、自ら変化し、成長しようとする自律的な力を持っているという思想です。

アリストテレスにとって、「目」「耳」「手」など人間の身体の器官も、単なる物理的な構造ではなく、それぞれ果たすべき機能=目的を持つ存在でした。

当時の世界観では、「なぜそれがあるのか?」という問い=目的論的思考はごく自然なものでした。

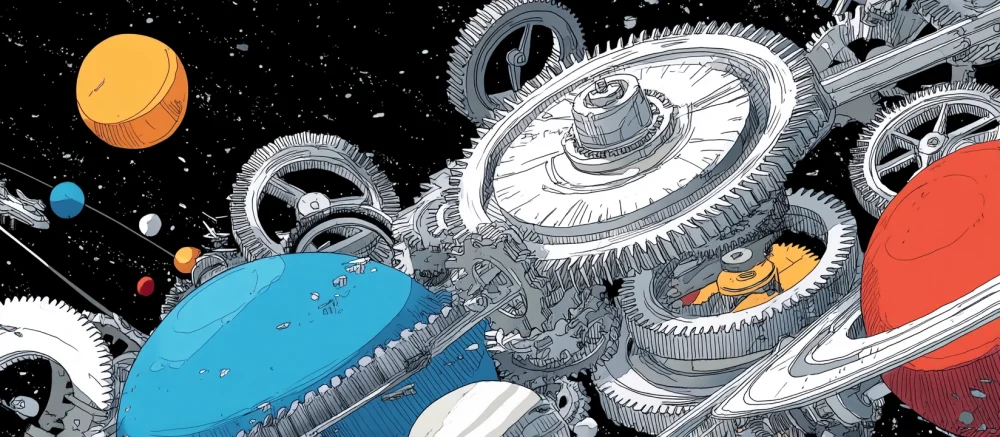

近代科学と機械論の登場:目的論の一時的な衰退

16〜17世紀に起こった科学革命は、この目的論的世界観を大きく転換させます。

ガリレオ・ガリレイやアイザック・ニュートンらは、「自然現象はすべて、原因と結果によって説明できる」と主張しました。

この考え方は、自然界を巨大な機械のように捉える「機械論」を生み出します。

「なぜ」よりも「どのように」を重視し、目に見えない目的や意志の力を科学から排除したのです。

特にニュートン力学の成功は、複雑な天体の運動すらも数学的に正確に予測できることを証明し、

目的論的な説明よりも、物理的・原因論的説明の方が「科学的である」と信じられるようになりました。

こうして目的論は、長い間、科学の世界からは「非合理的」「非科学的」とみなされ、主流の座を明け渡すことになります。

20世紀の再評価:アドラーによる目的論の心理学的再構築

そのような時代背景の中、20世紀に入って再び目的論に光を当てたのが、アルフレッド・アドラーでした。

アドラーは、物理現象と人間の心理・行動は本質的に異なると考え、人間を理解するには目的論的視点が不可欠だと主張しました。

人間は単なる因果関係の結果として行動しているのではない。

むしろ、自分の意志で未来に向かって「なりたい自分」を描き、それに向かって行動している能動的な存在であるという立場を取ったのです。

この再評価によって、目的論は科学という枠を超え、心理療法、教育、組織マネジメント、社会制度設計といった幅広い分野に応用されるようになりました。

アドラーは、「なぜ行動したのか」ではなく、「どんな目的のために行動を選んだのか?」という問いを中心に据えることで、

私たちが自分自身を主体的に見つめ直すための新たな視座を提供したのです。

まとめ:目的論が現代に与える意味

アリストテレスからアドラーに至るまで、目的論は時代の中で姿を変えながらも、人間理解の本質を捉える強力なフレームワークであり続けています。

現代において、私たちは複雑な情報に囲まれ、行動の理由や動機が見えにくくなることがあります。

そんなとき、目的論の視点は、「今の自分はどんな未来を目指しているのか?」という、本質的な問いを立て直す手助けになります。

アドラー心理学が目的論を基礎に据えているのは、人間をより自由に、能動的に捉えるためです。

過去の原因に縛られず、未来に向かって自分自身の在り方を選べるという視点が、私たちに力と勇気を与えてくれるのです。

※本記事で使用されている画像は、すべてミッドジャーニー(Midjourney)で生成されたイメージです。

ロゴ.png)